INDEX

変形労働時間制は、働く時間を柔軟に調節できるようにする制度ですが、法定通りに運用するのはなかなか大変です。

特にシフト制を導入している企業の場合、注意すべきポイントがいくつか存在します。

この記事では、私たちが勤怠管理システム・キンタイミライを提供するなかで対応してきた実績をもとに、変形労働時間制のシフト運用におけるポイントを紹介します。

変形労働時間制は、勤務時間を柔軟に調整できる働き方の制度です。

通常、勤務時間については、原則として1日8時間・1週間に40時間の上限が定められており、それを超えると労使協定の締結や割増賃金の支払いが必要になります(法定労働時間)。

変形労働時間制は、この勤務時間の枠をより柔軟にします。

簡単に言えば、勤務時間が特定の日に8時間を超えていたり、特定の週に40時間を超えていたりしても、それがもともと定められた労働時間の範囲で、設定された期間(対象期間)の全体で平均して週40時間以内に収まっていれば良いとする制度が変形労働時間制です。

変形労働時間制は、特定の時期に業務が集中する業種にとくに向いています。

〈忙しいときは長く働く代わりに、余裕があるときはそのぶん早く帰ることで、全体の勤務時間を短くする〉というのが変形労働時間制の本来の目的です。

「シフト制」とは、〈いつ、どのくらい働くか〉が一定ではなく、定期的に組むシフトによって勤務の予定を決める制度を指します。

逆に「シフト制」ではない制度としては、月~金で定時で働くオフィスワーカーのように、勤務の予定があらかじめ一定であるような制度(「固定制」などと言われます)があります。

ごく単純化して言えば、シフト制は所定労働時間の設定方法についての制度ですが、変形労働時間制は法定労働時間の適用方法に関わる制度で、両者は別物です。

シフト制で、変形労働時間制度ではない場合、割増対象の時間外は単純に日8時間・週40時間を超えた労働時間ということになります。

対して、シフト制かつ変形労働時間制の場合、あらかじめ組まれたシフトが割増対象の時間外の計算に影響することになります(詳しくは次節)。

| 標準労働時間制 | 変形労働時間制 | |

|---|---|---|

| シフト制 | 日:8時間 | ・日:8時間と、事前に組まれたシフトの大きいほう

・週:40時間と、事前に組まれたシフトの大きいほう ・対象期間の全体で平均週40時間 |

| 固定制 | 週:40時間 | ・日:8時間と、固定の勤務予定時間の大きいほう

・週:40時間と、固定の勤務予定時間の大きいほう ・対象期間の全体で平均週40時間 |

シフト制かつ変形労働時間制の場合、シフト管理をどう行うかが労務管理上の一つの焦点になります。

ここでは、シフト管理における3つのポイントについて解説します。

変形労働時間制では、対象期間が始まる前に各日どのくらい働くのかを確定させる必要があります(※)。

※ 通達・昭和63年1月1日基発第1号

例えば、対象期間が1ヶ月の場合、前月のうちに次の月全体のシフトを組んでいなければなりません。

また、原則的には、予定された勤務時間の合計が法定労働時間の枠内に収まるように(つまり、1週あたりの平均が40時間以内になるように)シフトを組むことになります。

| 暦日数 | 31日 | 30日 | 29日 | 28日 |

|---|---|---|---|---|

| 総枠 | 177.1時間 (31日×40時間÷7日) |

171.4時間 (30日×40時間÷7日) |

165.7時間 (29日×40時間÷7日) |

160.0時間 (28日×40時間÷7日) |

なお、法定労働時間のギリギリでシフトを組む場合、日によって勤務時間が短くなることがあります。

このとき、法定労働時間の総枠は30日×40時間÷7日=171.4時間となります。

仮に勤務日に8時間ずつシフトを組んでいくと、22×8時間=176時間となり、

法定労働時間の総枠より5.3時間分がはみ出てしまいます。

そのため、合計5.3時間分はいずれかの日の勤務時間を短くする(または休日日数を見直すなどの措置を行う)必要があります。

急なお休みやトラブルなどで、往々にして対象期間が始まった後にシフトを変更しなければならない場合が起きがちです。

しかし、〈会社側が恣意的にシフトを変更し、それに基づいて割増賃金を計算する〉といったことは、働く従業員への不利益に繋がるため、変形労働時間制の運用として望ましくありません。

シフト変更が発生した場合は、その変更履歴や変更の事由を記録しておく、といった対応を検討する必要があります。

変形労働時間制においても、定められた労働時間を超えた勤務には割増賃金が発生します。

変形労働時間制では所定労働時間(対象期間に入る前に組まれたシフト)が時間外労働の計算に影響を与えます。

例えば1ヶ月単位の変形労働時間制で、時間外労働について法定の原則通りの計算を行う場合、割増対象の時間外労働は以下の3つに分けて計算されます。

②週単位の時間外労働

その週の所定労働時間が40時間を超える場合、それを超えた時間

40時間を超えない場合、40時間を超えた時間

③月単位の時間外労働(期間全体の計算)

その月の法定労働時間の総枠を超えた時間

勤怠管理システムでシフト制の変形労働時間制を管理する一つの例として、当社の勤怠管理システム・キンタイミライの例を紹介します。

キンタイミライではユーザー企業様のリクエストに応じて様々なカスタマイズを行っており、以下は実際に対応したことのある事例からいくつか採りあげたものです。

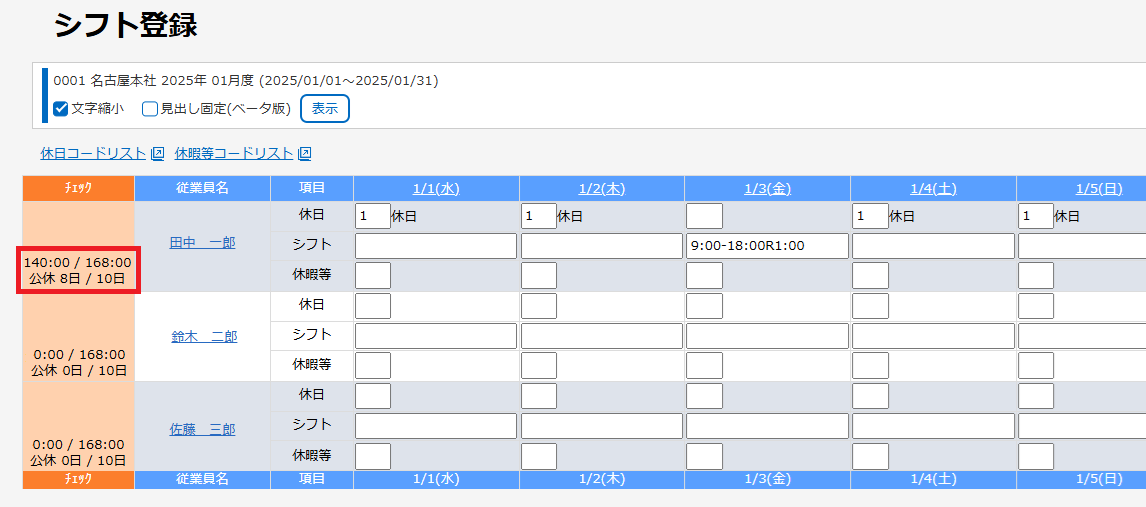

キンタイミライでは、シフトを作成・登録する画面で、その従業員の所定労働時間(またはその月の法定労働時間)と、登録されたシフトの合計時間を同時に表示できる機能があります。

これにより、作成中のシフトが所定労働時間や法定労働時間の枠内に収まっているかどうかを確認することが可能です。

▼シフトを組む画面で、法定労働時間と、現在組まれているシフト予定時間数を表示する例

なお、例えば1年単位の変形労働時間制を導入している企業の場合、月ごとに所定労働時間や所定休日日数を従業員単位や事業所単位で登録することも可能です。

▼所定労働時間・所定休日日数の登録画面の例

.png)

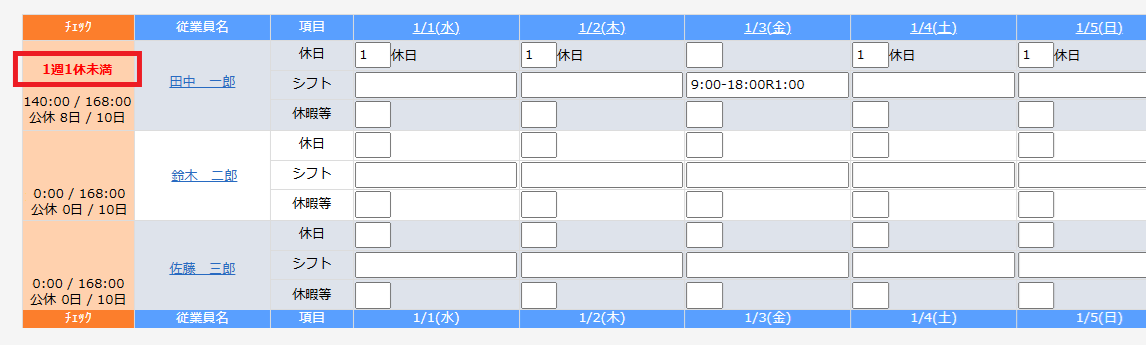

さらに、シフト作成時に特定の条件に基づいてアラートを追加し、登録されたシフトが不適切な場合に検出することもできます。

▼1週1休を満たしていない場合にアラートを表示する例

アラートが残っている社員だけを抽出して表示したり、一定のタイミングで管理者にメール通知を行ったり……といった対応も実績があります。

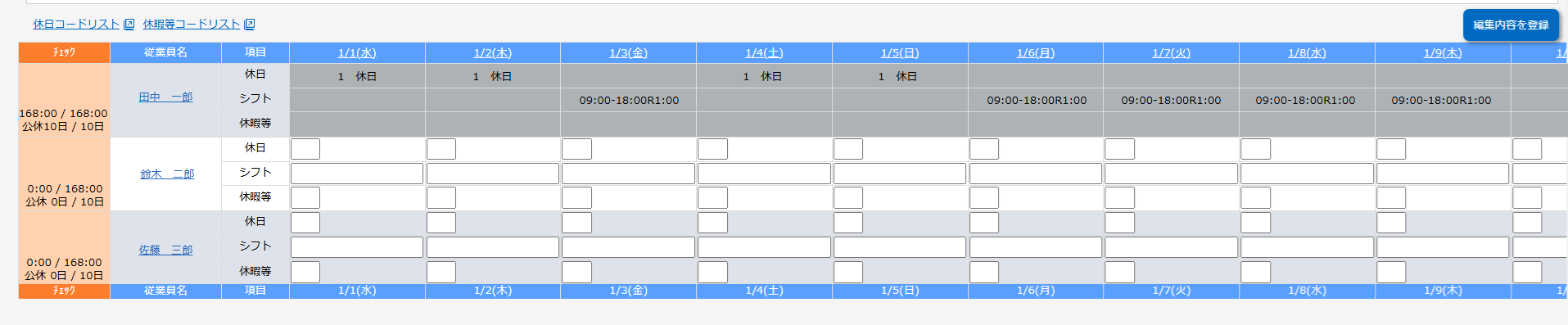

キンタイミライでは、シフト期間が始まる前に作成された「当初シフト」と、その後に変更された「変更シフト」を区別して保存することが可能です。

▼当初のシフト情報と変更のシフト情報を区別して管理する例

これにより、シフト変更履歴を正確に管理することができます。

また、対象期間が始まってから当初シフトを変更できないように、対象期間に始まるタイミングで自動的にロックをかける機能も備えています。

▼当初のシフトを変更できないよう、1番上の社員にロックのかかった画面の例

キンタイミライでは、当初シフトと変更後のシフトを区別していれば、割増賃金の計算において当初シフトをもとに計算することが可能です。

これにより、シフト変更があった場合でも、当初シフトに基づいた正確な時間外労働の集計が行えます。

本記事では、変形労働時間制におけるシフト管理のポイントについて解説し、キンタイミライにおける具体的な対応事例を紹介しました。

なお、ここでご紹介した内容はあくまで一例であり、実際にはニーズや実態に応じて、ユーザー様ごとに対応方法を相談しながら決めております。

変形労働時間制のシステム化にご興味がおありの場合、お気軽にお問い合わせください。